基于飞书多维表格设计的更新组件方案

从消失的书架组件说起:

如果之前也访问过这个博客的朋友应该有印象,之前的 homepage 页有一个书架栏目,里面展示了我正在阅读的一些书目,一开始我原本尝试从微信读书找接口,看看有没有能比较方便一键导出的方案,结果,微信还是一如既往的封闭生态🥲(致敬微信公众号),没有现成的方案可以使用,如果想要从这方面着手的话,还得逆向调试接口,这太麻烦了...实在懒得折腾。于是博客上的书架就一直没更新,前段时间也就顺手去掉这个组件了。

除此之外,homepage 的游戏展示组件也会有请求限额问题,由于是直接从 steam 的官方接口拉取的图片(其实现在想来完全可以下载到本地存储),steam 本身的接口请求次数有限制,与此同时,经由 vercel 的话会消耗每月的图片额度。所以不得不调高缓存时间,减少拉取次数,也就导致了有人问我:"为什么在 steam 上看两周在线时长和博客页面不一样。" 答案是缓存...而且我设置的缓存过期时间还很长,于是就会出现博客上显示在线,而 steam 上却是离线的诡异对比。

当然,我大可以设计一套 api 接口交给我的 vps 来运行请求,但我觉得这就失去了静态博客的意义(虽然接入了 supabase 之后也不能完全算静态)。所以就一直这样得过且过的放着,反正作为一个基本没什么人访问的小站点倒也足够正常运转。

基于飞书多维表格的设计:

解决方案总是在无意中遇到😂。前些天在筹备 ctf 新生赛瞎逛的时候,意外逛到了时歌大佬的博客,看到了它基于飞书多维表格的书架设计,原理大概是:

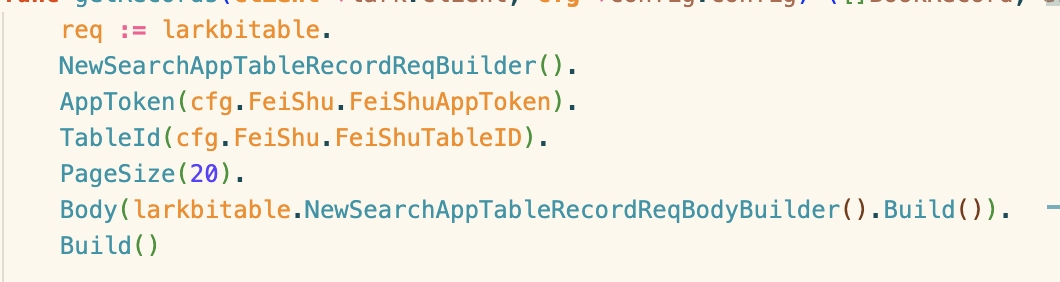

在飞书上新建多维表格,放入自己需要的信息 -> github action 触发,通过飞书开放平台提供的 api 获取 json 信息 -> 将其存储在根目录的 public 文件里 -> action 将对应的更改 commit 提交 -> vercel 监视到分支发生变化,触发重新构建

这是一个非常有创意的方案!

飞书的每一个云文档都有自己对应的 app_token,而在每一个云文档里建的表又具有对应的 table_id ,从而可以让每个信息做到一一对应。

这就类似于一个数据库中对应有多张表,但这个数据库是免费的云上数据库,并且表格本身的编辑相较于其余的编辑格式也轻松许多,上传编辑等功能都由飞书团队为你埋单。

所以作为一个缝合了众多风格的 blog,我就同样照抄了这一版方案,当然,添加了一些自己的实现,主要是将 blog api 聚合在一起,完善了一些类型规范检测,相较于原先的 py 脚本,基于 go 的实现能保证类型正确,不会因为奇怪的字符而引起程序崩溃。

以后的资源可以考虑直接从官方 api 直接下载,比如 steam 上的图片(当然,飞书新建一张表也只是多添加一个 table_id 然后遍历的事情)。从而可以让整个博客资源统一控制在一个地方,只要字节和微软不倒闭,那么整个流程基本是完全免费的,同时飞书本身也是一个非常好用的产品,我目前也正在将自己的笔记和知识库迁移到云文档上,不愧是一个部门一万多人...

完整实现在:https://github.com/cry0404/BlogApi ,不过这里只有拉取信息的脚本,需要结合博客本身的目录来写 github actions 的 workflow。 我会在之后一段时间把一些平台 api 接口,例如 bilibili 和 steam 补齐,工作量不是很大,也许很快就能完工。

如果你对这类实现感兴趣,也可以复用我的代码来实现一个定时更新的书架组件(其实只要动态更新的组件均可)。

一些启发:

除了本身构建自己博客组件的启发外,此次阅读时歌的博客还给了我另外的启发——产品的需求。他基于这个方案,为一个外贸电商打造了站点。

引用他在博客里提到的一句话

对于客户而言,他们获得了一个无需任何技术背景、像编辑 Excel 一样直观的内容管理后台。增删商品、更换轮播图、调整网站文案,都只是在熟悉的表格里填填改改,学习成本几乎为零。

对于我(开发者)而言,前端(Astro)与数据源(飞书)完全分离。我只需要关心如何优雅地展示 JSON 数据,而无需为内容管理系统的开发、部署和维护操心。这种分工让整个项目的迭代和维护变得异常清晰和高效。

从最初用飞书管理个人书架,到现在支撑起了一个完整的电商网站,这套 飞书多维表格数据源+Github Action+Astro框架等静态站点的方案无疑展现了其高度的灵活性。它证明了我们可以利用手边成熟、易用的工具,通过一点胶水代码,创造出专业、稳定且对非技术人员极其友好的解决方案。

基于此,我目前对于市场所需要的产品又有了新的认识,除非是完全革新的角度,让大家不得不去学习新的东西来适应,不然大多数人还是会更喜欢自己平常熟悉的东西来构建,这跟我写代码偏向 go 和 rust 而不愿意去写 py 是一个道理——人都喜欢用自己熟悉的。

这也是我认为那些低代码平台注定无法普及大众的原因,例如 coze 、dify,抑或是 n8n,他们的思维依旧是程序员思维,而没有深入到最底下人的需求——我只是想编辑下 excel 、写个 word 就能得到我想要的。毕竟,大多数的学习并不是自己本身想去学习,很多时候,我们很难做到 Just Study for Fun。

注:此项目的思路来自于 时歌